1 min to read

孟定|节日在这边,也在那边

泼水节不只是节庆的狂欢,也是制度缝隙里,人与人相遇、黏连、滞留的方式。这一切不止在孟定。

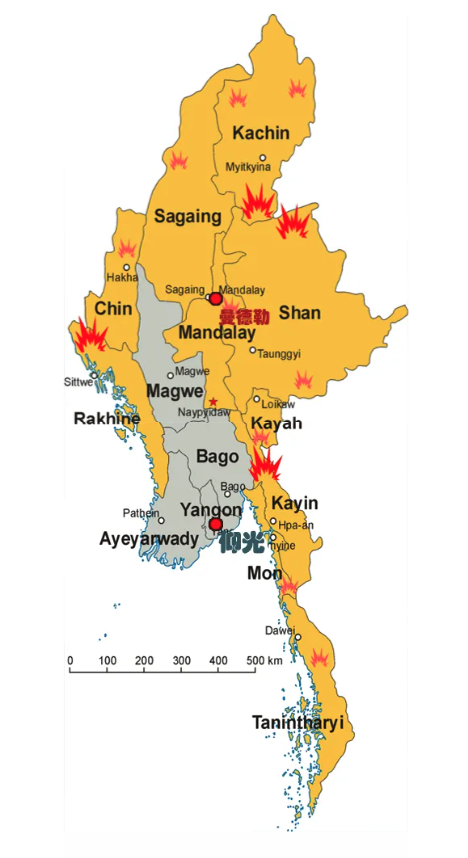

按语:孟定,云南的西南一角,这里行走着傣那人世代的步伐,一条河对岸就是缅甸的掸邦,而佤邦的山地蜿蜒在更北边的高处。一个来自对岸的人说,现在佤邦办理一张缅甸护照要六七万人民币。她早早办好了通行证、护照,依然只能有限地生活。这里锚住了太多在制度缝隙之间滑动的身体,出不去,也不敢回来。同样留在这里的还有大量汉人,从明清时期的屯垦,20世纪的军垦与知青潮,到如今的边贸与联姻——他们带来强劲的资本与关系网络,在这片模糊地带扎下脚来,也模糊了原有的界限。

4 月 15 日

四月中旬,正是傣历新年,便是广为人知的泼水节。这天到了孟定,傣族舅妈说是要采花去缅寺祈福。她们非常执着地要为我找一套合身的傣族套裙,可我相比于她们实在形体干瘪瘪,最后勉强缝了几针穿上一套,就一起上山去了。从寨子出发开车几十公里,才到一个山脚下。她们指着某处植物对我说:“就是那个了,看到黄色的花花没?”她们说的黄色花花长在一条条细长的穗穗上,像稻米一样,藏在混乱的植物丛林中难以辨认,我完全无法想象“发现”它的过程。女人们拿着砍刀往上去了。傣族裙没有口袋,尽管它们衣襟的样式已经很多元,但就是没有口袋。我学着那些女人们把手机插在腰间,屏幕和皮肤的摩擦力让它不会掉落下去。那一刻觉得身体也变成了一种地形,一条滑落路线被打断,技术与皮肤贴合,粗粝又亲密。

下午舅舅带我去了镇上,中心街道两公里范围内,到处是背着水枪戴着水桶的人群。中缅街的牌坊下搭了一个临时的泼水小舞台,一群人在台上轮番跃动,湿漉漉的尖叫声从各个方向炸开。男孩女孩举着水枪穿梭。组织秩序的警察也必须迎接猛烈袭来的水流,这是节日秩序的一部分,一种无法拒绝的被淹没。他们在台上喊话,所有人立刻响应。我问向旁边的傣族亲戚台上说的是什么,她害羞地摆头说听不懂,那是缅甸话。我这才意识到这些狂舞的人原来大多来自缅甸。在这片边境的广场上,节庆的混乱、水的仪式,让他者与本籍者之间的流动几乎无迹可寻。

而我的舅妈说,傣族人只在寨子里泼水,大家不会上街这样欢闹。她讲这句话的时候,是一种温和的分界。那些在边境打工、在农场做活的缅甸人,此时却成为了街道的占领者。他们带着水枪和唱机,统治了声音、身体和节奏。他们的欢笑不是低调的,而是爆裂的、张扬的。泼水本就是一种越界的动作,也是一种临时的亲密。哪怕只是几天,也足以与国家、身份、权力结构短暂错身。

但为何傣族人不来?为何保留寨子的节制、不愿进入这场如战斗般的欢闹?也许是因为泼水对他们而言,更接近一种家内的、熟人之间的祝福。是否可以说,缅甸人在这边境城镇的日常生活早已被规训、被压低、被限制,节日就成了唯一可以颠倒秩序、暂时夺回声量的机会?

4 月 16 日

这天是这边汉傣的新年第一天。我原先以为是昨天(这是网上搜索到的)。ChatGPT 告诉我傣历不同地方对“空日”数量的计算不同。后来和阿黄讨论这件事,她说按理傣族、泰族、克伦佛教徒、缅族等应该用的是同一个佛历。过了一会,阿黄又惊呼“好家伙,缅甸人说 17 号才是他们的新年第一天”。没想到佛历的地方性分化会如此活跃。

新年第一天傣族要去“贡赛”(Gun-Sai),意思就是敬佛、迎接佛祖降临。我也端着一个装满米花、粑粑和旗帜的盆子一起去了缅寺。我注意到她们今天的衣服格外统一,一个姐姐告诉我今天她们穿的都是“寨服”,每个寨子一个款式。当时我穿着绿色的傣裙格外扎眼,有些人开始议论我,偷摸笑着。贡赛时,她们教我要心里默念所求,供品举过头顶再落到佛祖面前。米花在供品台上散开,落在地上像一场细雪。后来在寺门口敲击钟鼓的时候,舅妈又教我每敲完一下再击一下地面。这些向上或向下传递的动作确实会有些异样的信念感,像是在身体里制造一个往复的空洞,再用回声填满。

来贡赛的大多都是寨子的女性,长老主持的时候,坐在最前面的、佛祖下面的是男性老者、往后是女性老者,再往后便全是中青年女性和小孩子了。

从缅寺出来后要去放生,寨子里的人准备了很多桶,桶里装着泥鳅、米花、某种细长的叶子和纸币。我非常着迷地看着身边的女孩捧出泥鳅滑入河水的动作,手指微微卷起,仿佛在完成一套婉转的手舞。那种触觉确实让人沉迷——凉滑、灵动、像握住一片在掌心跳跃的河流,我也被那种触觉打动了,体会到一次顺流而下的交还。

下午吃饭时,我在一碗汤里捞到了一根细长的树根,起初以为是飘进来的香料,结果她们笑着说可以吃的,只吃树皮。只支树根已经炖得酥透,一咬就下来,嚼起来沙沙的。有一个姐姐说,傣话也说不清它汉语名字,说是“麻辣辣的”,“就是辣根”,旁边的人接话。但我没感觉到太辣,可能是因为其他菜太猛了,就觉得香。后来我尝试查询了一下,也许是山胡椒根。

4 月 17 日

我跟舅妈提了一次清水口岸后,她就一直记得我想要去看。“去看对岸”带给她一种兴奋。路上,我们路过了滇缅铁路博物馆,大门上挂着开放时间,却是关闭着,负责人电话打不通,舅舅说从来没见这个博物馆开放过。我稍微走了一下,在周围的空地上看到了一个铁皮棚,旁边还有一块废弃的“实验重地”的牌牌,不知用途。

舅妈非常熟悉清水口岸。对于舅舅来说,带我去看口岸就是看展销摊、看老国门。但舅妈却要领着我往一个山上去,这让我汉族的舅舅有些不耐烦。她的脚步带着目的与经验。后来我们在那片山上看见了对岸。我问舅妈去没去过那边,她说没有,她妈妈去过缅甸,去过很多地方,但她自己还没有红本本,她很想去泰国玩。

那天下午回程,我包了辆顺风车去市里的高铁站。司机不停地抽烟,我只好让窗户一直开着,风呼呼吹脑袋,昏昏欲睡。过了一会,好像有个女孩上车了。我逐渐听清司机和她的对话。她在抱怨自己被边检找茬的经历。她有一个小孩在云县上学,每周都得这样搭车过去看望。有次路过边检,尽管她有护照、出行证,却依然不被放行,她很愤怒。“遇到这种事不要吵,讲讲好话,你说你有小孩,他们也讲人情的。我也遇到好多你们这种情况了,有次一个大姐什么证件都没有,要带小孩去看病,讲讲好话……”司机打着哈哈。

“但是她有证件啊。”我没忍住插话。这个女孩开始和我聊天,她是来自佤邦的汉族,她说起另一个来自河南的男人,他们认识几个月便生下孩子,男人做了亲子鉴定后就把孩子户口落在了河南。他们曾经在缅甸有过一个烧烤店、一个汉堡店,政变没有改变佤邦人的生活,但疫情让男人决定回国。他们始终没有结婚,早已分居两地,女孩仍在边境线上流转。“护照、出行证全都有,却还是不让我过。”她嘟囔着。司机依然在劝她“讲讲好话”,仿佛边界是凭情绪运作的机关。

她提到,现在佤邦的护照难办,现在一个证件下来估计要六七万人民币。佤邦地区的人也使用着缅甸联邦政府签发的护照,但由于佤邦的特殊政治地位和实际控制情况,办理护照变得程序复杂、充满黑箱和腐败。自 1989 年脱离缅共并与缅甸政府达成停火协议后,佤邦地区便处于由佤邦联合党和佤邦联合军实际控制的半自治状态,虽然名义上属缅甸领土,但中央政府几乎无行政权力。它是个没有正式承认的“非国家国家”,靠着中国的物流、能源和基础设施活着,也靠着地下赌场、贸易、劳工输出维生,北方地区广泛使用着人民币。在中国这边的人口流动管理眼中,他们被视为“越境劳力”、“临时旅客”、“低技术边民”。那些证件的重量,装进她的孩子身上。

“你的名字叫什么?”没有被回答。我看向前座,发现她已经睡着了,头发搭在皮座边,隆起了几层波浪。